【会员论文】东北师范大学---液态金属辅助剥离高各向异性比的二维β-Ga₂O₃,用于日盲检测和偏振成像

日期:2025-03-25阅读:621

由东北师范大学的研究团队在学术期刊 Applied Physics Reviews 发布了一篇名为Liquid-metal-assisted exfoliation of 2D β-Ga2O3 with high anisotropy ratio for solar-blind detection and polarization imaging(液态金属辅助剥离高各向异性比的二维 β-Ga2O3,用于日盲检测和偏振成像)的文章,该篇文章被杂志期刊 Applied Physics Reviews 评为精选文章。

项目支持

该项研究得到国家重点研发计划项目(编号:2023YFB3610200)、国家杰出青年科学基金(编号:52025022)、国家自然科学基金项目(编号:62275045和12074060)、吉林省科技发展计划项目(编号:20240601049RC)和中国科学技术大学基金资助(编号:WK2100000025和YD2100002009)的支持。

背景

日盲紫外(UV)偏振探测与成像在安全监控、生物成像、环境检测等领域具有重要应用价值。β-Ga2O3 以其超宽禁带(4.8 eV)、高击穿电场(8 MV/cm)和优异的巴利加优值(>3200)成为理想的日盲 UV 探测材料。然而,传统 Ga2O3 由于其体材料特性,难以应用于小型化、集成化、多功能化光电器件,同时基于 Ga2O3 的偏振成像尚未实现。该团队提出了一种液态金属辅助剥离法(LMAE),成功制备出厚度为 6 nm、横向尺寸不小于 5 mm 的 2D β-Ga2O3 薄片,并构建高性能光电探测器,实现日盲 UV 偏振成像。

文章摘要

该团队采用液态金属辅助剥离法,从商业 β-Ga2O3(100)单晶衬底中直接获得高质量 2D β-Ga2O3 纳米片,并在此基础上构建了高性能偏振探测器,研究发现:

•成功制备厚度约 6 nm、横向尺寸大于 5 mm 的 2D β-Ga2O3 纳米片,单晶质量高,可直接用于光电器件。

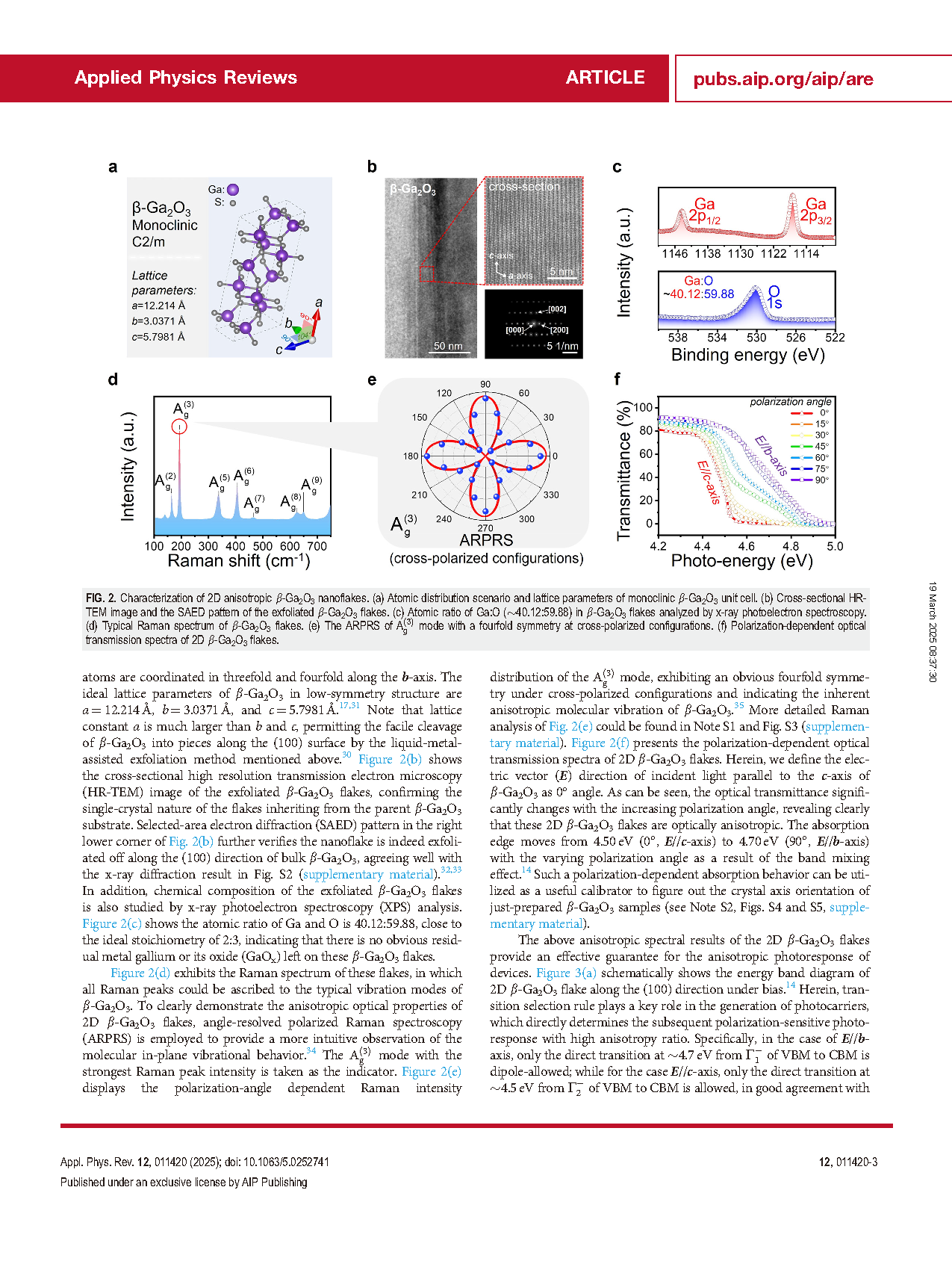

•探测器响应速度快(上升/下降时间分别为 100 μs 和 78 μs),在 265 nm 紫外光照下,表现出显著的光电流各向异性比(2.8)。

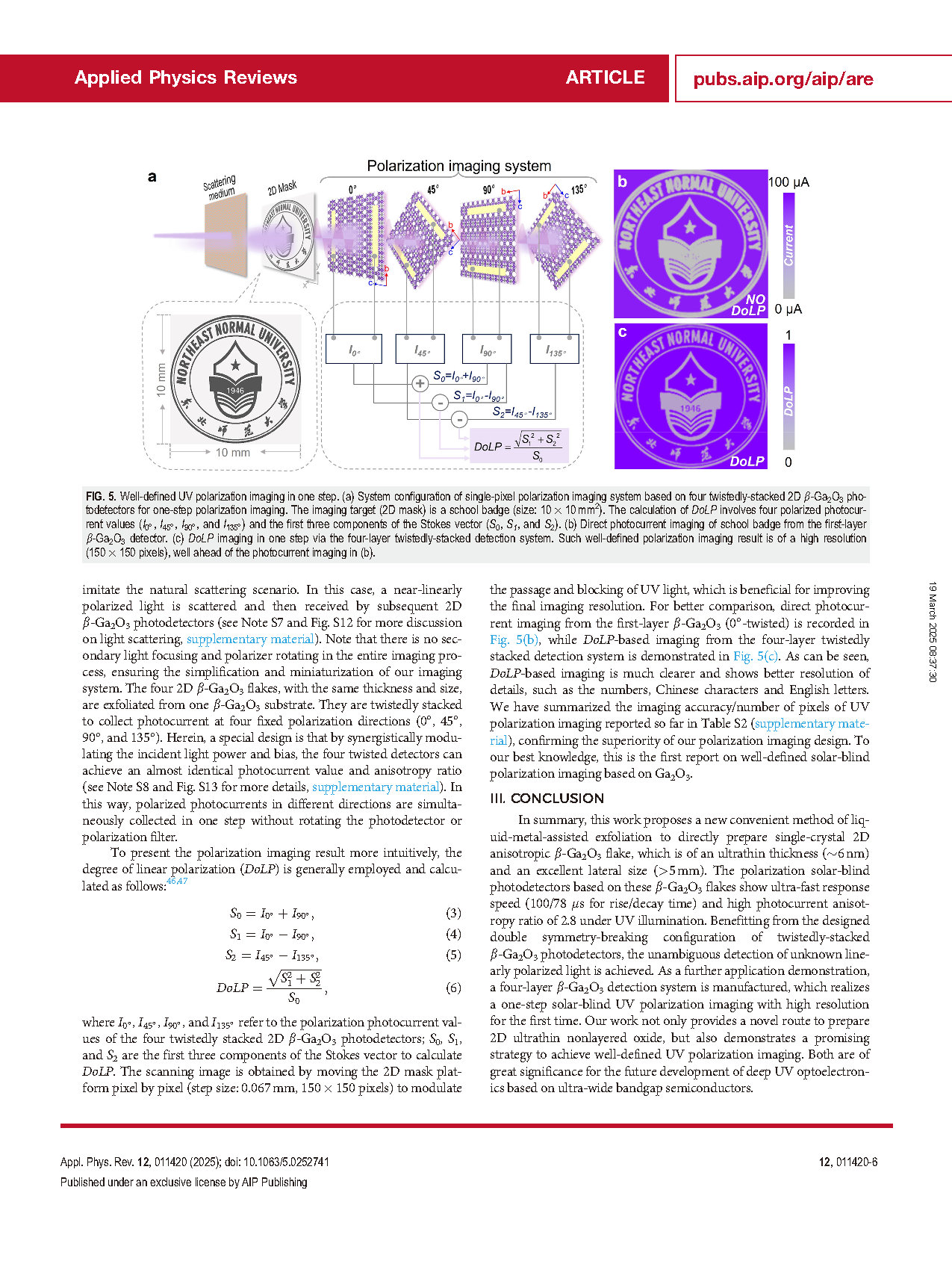

•利用双重对称破缺结构,实现线偏振光的清晰探测,并构建四层扭转堆叠探测系统,首次实现日盲 UV 偏振成像(150×150 像素)。

结论

该研究提出了一种新的液态金属辅助剥离的简便方法,可直接制备单晶二维各向异性 β-Ga2O3 薄片,其厚度(6 nm)超薄,横向尺寸(大于 5 mm)优异。基于这些 β-Ga2O3 薄片的偏振日盲光电探测器在紫外线照射下具有超快的响应速度(上升/衰减时间分别为 100/78 ls)和 2.8 的高光电流各向异性比。得益于所设计的双对称破缺结构的扭曲叠层 β-Ga2O3 光电探测器,实现了对未知线性偏振光的准确检测。作为进一步的应用示范,研究团队制造了一个四层 β-Ga2O3 检测系统,首次实现了一步式高分辨率日盲紫外偏振成像。本次的工作不仅提供了制备二维超薄非层状氧化物的新路线,还展示了实现清晰紫外偏振成像的可行策略。这两点对于未来基于超宽禁带半导体的深紫外光电子学的发展都具有重要意义。

图文内容

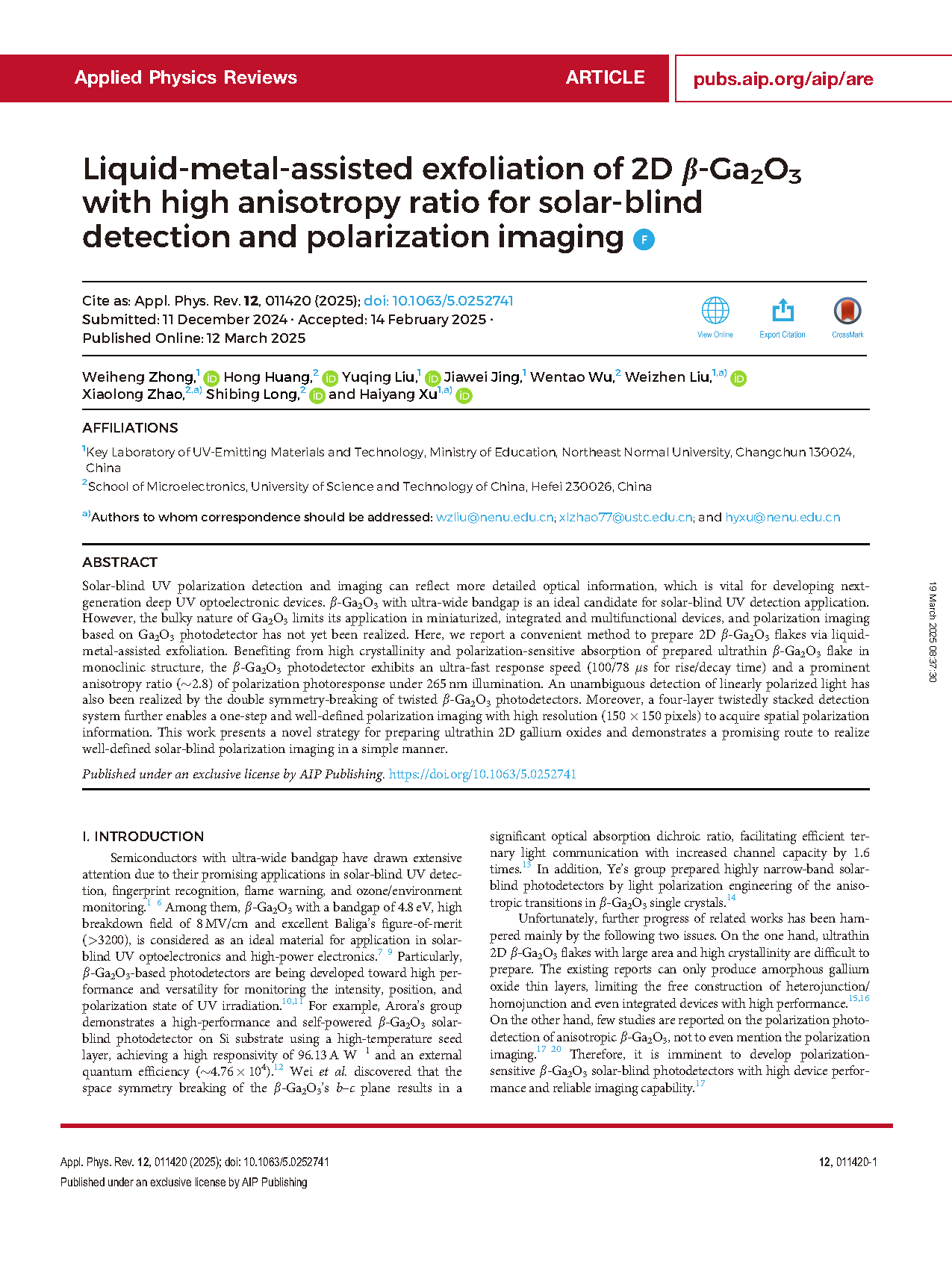

图 1. 二维 β-Ga2O3 薄片和偏振光探测器的制备。(a) 在 65 °C 下将液态金属镓滴到 β-Ga2O3 衬底的(100)表面。(b) 镓液滴在快速冷却至 5 °C 后固化成固体薄片,薄片表面压有 PDMS 胶带。(c) 残余的镓在 50°C 的乙醇中经过超声波处理后被洗去,β-Ga2O3 薄片在硅/二氧化硅基底上保存完好。(d) 剥离的二维 β-Ga2O3 薄片的照片、光学显微镜和原子力显微镜图像(比例尺:2 mm、100 μm 和 2 μm)。(e) 通过 EBL 和 TE 制备的二维 β-Ga2O3 极化紫外光光电探测器,带有金电极间隙。

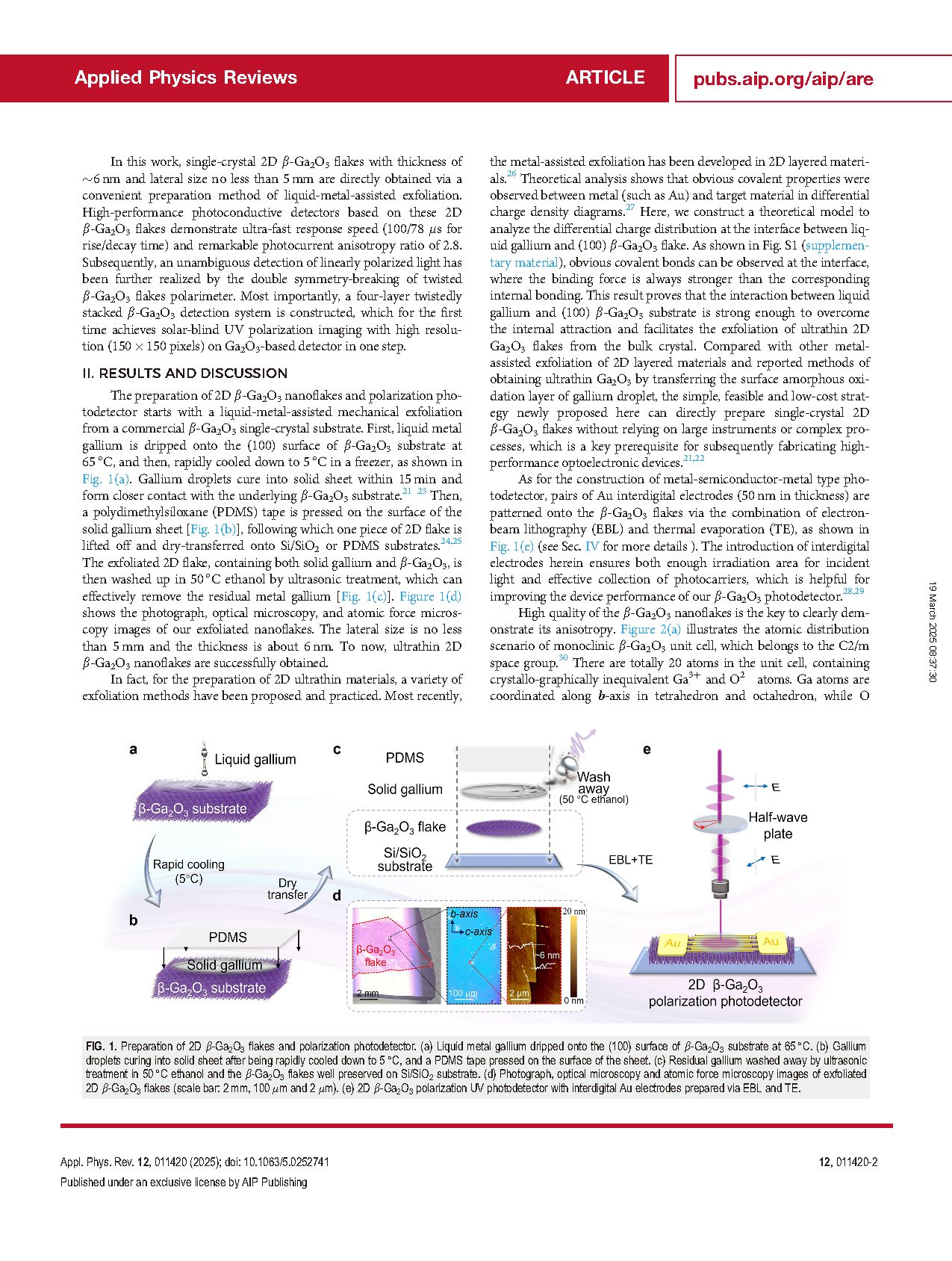

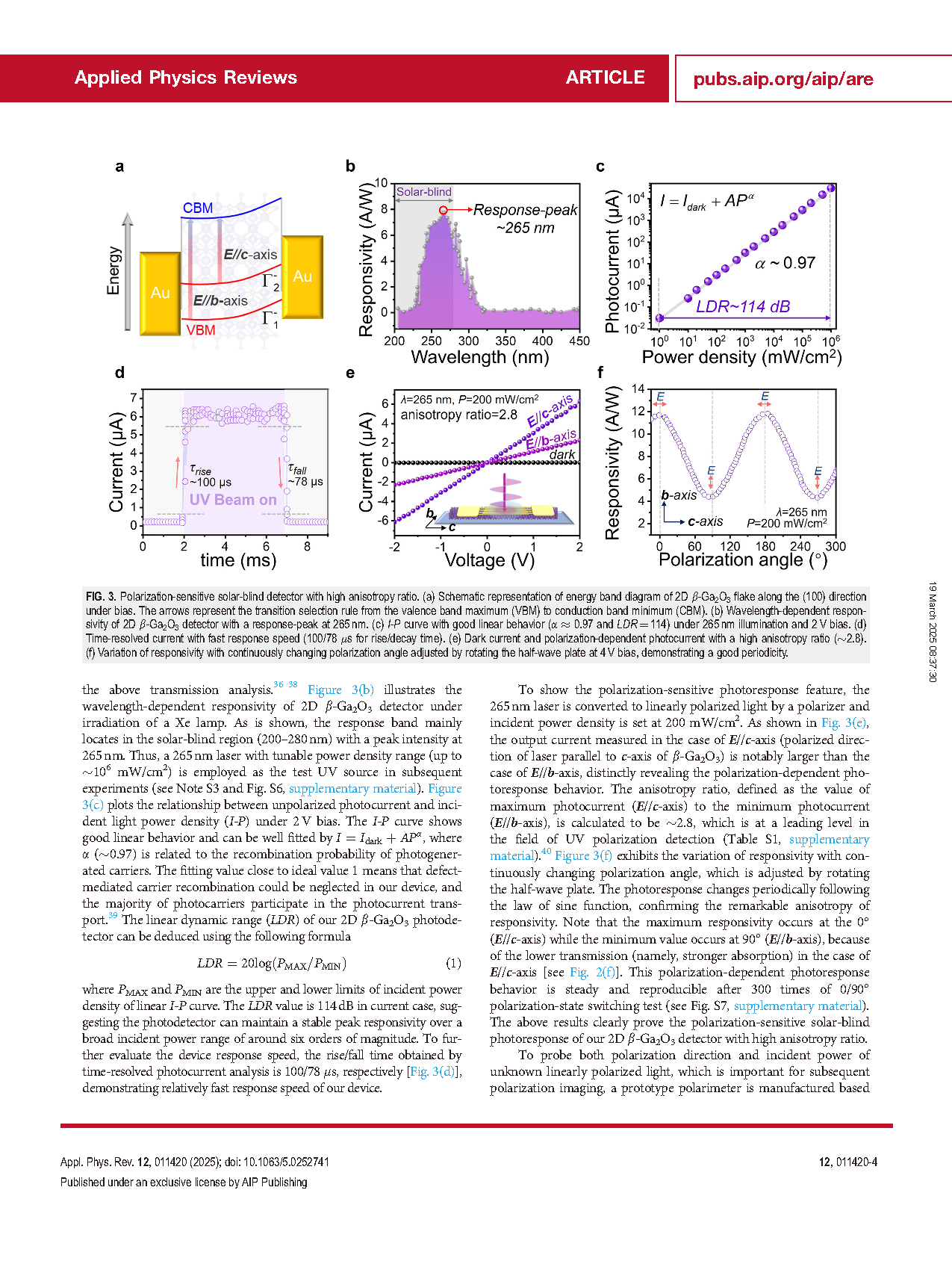

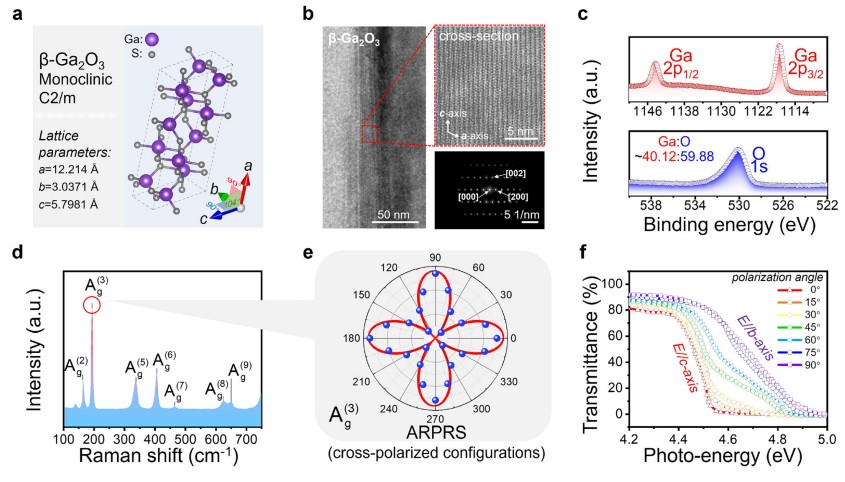

图 2. 二维各向异性 β-Ga2O3 纳米片的表征。(a) 单斜 β-Ga2O3 单胞的原子分布情况和晶格参数。(b) 剥离的 β-Ga2O3 薄片的横截面 HRTEM 图像和 SAED 图案。(c) 通过 X 射线光电子能谱分析的 β-Ga2O3 薄片中 Ga:O 的原子比(~40.12:59.88)。(d) β-Ga2O3 薄片的典型拉曼光谱。(e) 在交叉偏振构型下具有四重对称性的 Ag(3) 模式的 ARPRS。(f) 二维 β-Ga2O3 薄片的偏振相关透射光谱。

DOI:

doi.org/10.1063/5.0252741