【国际论文】原子尺度下铱沉积Ga₂O₃肖特基二极管中缺陷形成与相变的研究

日期:2025-09-02阅读:321

由美国俄亥俄州立大学的研究团队在学术期刊 Microscopy and Microanalysis 发布了一篇名为Atomic-Scale Investigation of Defect Formation and Phase Transformation in Ir-Deposited Ga2O3 Schottky Diodes(原子尺度下铱沉积 Ga2O3 肖特基二极管中缺陷形成与相变的研究)的文章。

主要内容

在氧化镓(Ga2O3)的各种多形体中,单斜晶系 β-Ga2O3 仍是最热力学稳定的形态,因此成为下一代功率电子学的首选材料。然而,其电子和结构特性会因外部刺激(如金属沉积、离子注入和退火)而发生显著改变,导致缺陷形成、相变,最终引发过早的介电击穿。此外,在高功率和高频应用中,器件可能面临极高电场、热循环、机械应力和氧化等极端条件,这些因素可能协同作用加速材料退化。理解缺陷形成和相稳定性背后的原子尺度基本机制,对于提升 β-Ga2O3 基器件在严苛环境中的耐受性至关重要。

近期研究表明,点缺陷复合体,特别是双空位-间隙复合体,在决定 β-Ga2O3 的电子特性方面发挥着关键作用。Ritter等人发现,Ga2O3 界面处的铱相关缺陷可显着影响 β-Ga2O3 的电学特性。本研究旨在利用高分辨率扫描透射电子显微镜(STEM)和先进微分析技术,考察铱沉积 β-Ga2O3 肖特基二极管界面处的缺陷形成和相变过程。

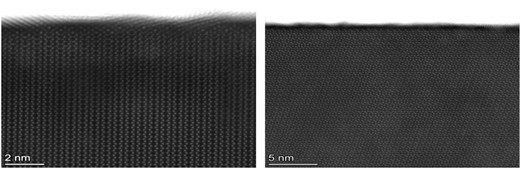

高分辨率 STEM 成像在 [010] 和 [001] 晶面上的初步观察表明,Ir/Ga2O3 界面存在原子结构畸变,暗示铱缺陷可能通过界面扩散。铱缺陷的扩散路径随样品取向的变化而改变。类似的研究表明,金属扩散可能导致缺陷积累并引发 β 到 γ 相变。如图 1 所示的高角度环形暗场(HAADF)成像显示,Ga2O3 基体中存在局部缺陷簇,表现为强度降低的区域。先前对离子注入 β-Ga2O3 的研究表明,此类结构畸变可作为 β-Ga2O3 向 γ-Ga2O3 转变的起始位点。类似机制可能存在于 Ir/β-Ga2O3 界面,其中界面应力和原子扩散可能通过引发结构改性导致介电击穿。

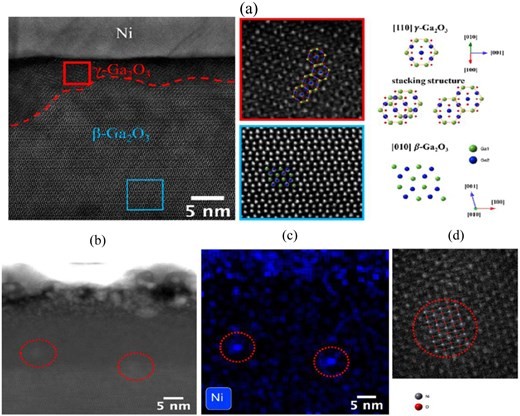

为进一步理解这些缺陷的本质及其扩散路径的差异,计划开展若干关键分析。首先将对获得的图像进行深入分析,以观察相变、位错网络形成与介电击穿之间的可能关联。预期原子扩散进入基体时会呈现不同程度,因此在界面两侧不同高度处可能形成不同高度的空位复合体。先前关于 Ga2O3 的研究指出,当位错密度超过临界阈值时,可能导致亚稳态 γ-Ga2O3 相的稳定化。研究人员计划观察 Ir/β-Ga2O3 样品中是否存在此类相变,这可能导致二极管的击穿。

通过将原子尺度结构变化与介电击穿机制相联系,本研究旨在为极端工作条件下超宽带隙半导体的退化机制提供关键洞察,这将有助于推动适用于电力和能源相关应用耐用材料的研发。

图1. 参考铱沉积 β-Ga2O3 样品的 HAADF STEM 图像:(a)沿 [010] 方向和(b)沿 [001] 方向。

图2. (a) 沉积后 β-Ga2O3/Ni 二极管界面的 HAADF-STEM 图像。红色和蓝色矩形分别指示了 γ 相和 β 相 Ga2O3 的放大区域。在红色矩形区域,原子结构遵循 [110] γ-Ga2O3 堆叠序列。在蓝色矩形区域,晶体结构对应于 [010] β-Ga2O3。β-Ga2O3/Ni 二极管在空气暴露后破裂的表征,(b) HAADF-STEM 图像显示 NiO 簇(用红色圆圈标出)。(c) EDX元素映射确认 NiO 的存在。 (d) NiO 簇的放大视图,揭示其结构特征。

DOI:

doi.org/10.1093/mam/ozaf048.784