【会员论文】哈尔滨工业大学:DFT对β-Ga₂O₃原子层沉积的机理解析

日期:2025-10-31阅读:235

由哈尔滨工业大学的研究团队在学术期刊 RSC Advances 发布了一篇名为 DFT mechanistic insights into the atomic layer deposition of β-Ga2O3(DFT 对 β-Ga2O3 原子层沉积的机理解析)的文章。

项目支持

本研究得到国家自然科学基金(Grant No. 12172112,52293372,11932005,11974091)和国家自然科学基金(企业创新发展联合基金——重点计划,Grant no. U22B2082)的支持。

背景

日盲深紫外(DUV)光电探测器在火焰探测、安全通信、臭氧层监测等领域具有重要的军事和民用价值。β-氧化镓(β-Ga2O3)因其禁带宽度,天然适用于日盲紫外探测,是制造此类探测器的理想材料。一维纳米结构具有大的比表面积,可以增强光吸收和光电导增益,从而显著提升探测器的灵敏度。然而,纳米材料表面存在大量缺陷态,这些缺陷会俘获光生载流子,导致持续光电导效应,使器件响应速度变得非常缓慢,并增大暗电流,这严重限制了其实际应用。传统的热退火处理虽然可以改善晶体质量,但通常需要在高温下将样品从生长设备中取出再进行,过程繁琐且容易引入二次污染。因此,开发一种原位处理技术来修复表面缺陷,对于提升纳米结构探测器的综合性能至关重要。

主要内容

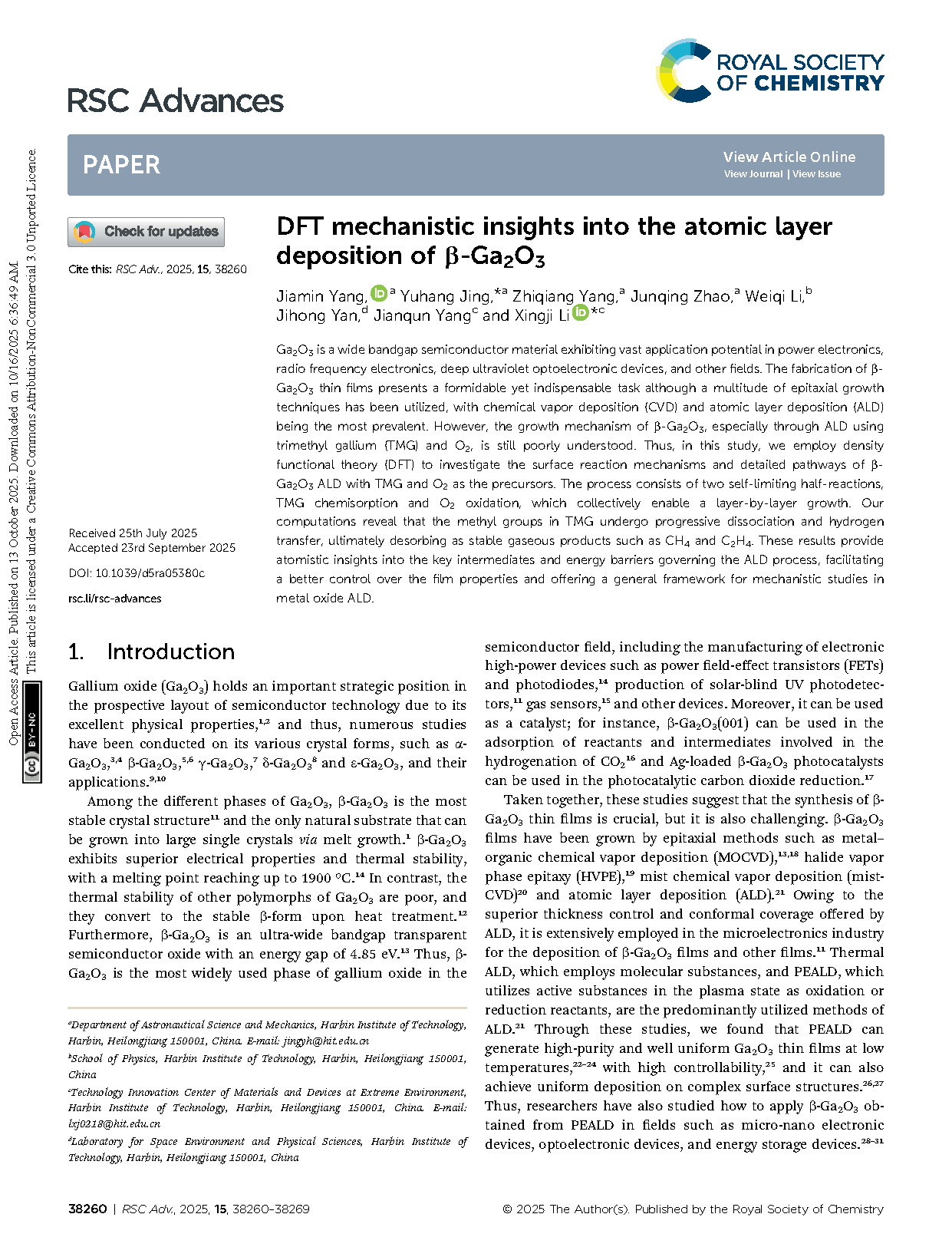

Ga2O3 作为宽禁带半导体材料,在电力电子、射频电子、深紫外光电器件等领域具有广阔的应用前景。尽管已采用多种外延生长技术,其中化学气相沉积法(CVD)和原子层沉积法(ALD)最为普遍,但 β-Ga2O3 薄膜的制备仍是一项艰巨而不可或缺的任务。然而,β-Ga2O3 的生长机制,特别是采用三甲基镓(TMG)和 O2 进行 ALD 生长时的机制,目前仍不甚明了。因此,本研究采用密度泛函理论(DFT)深入解析以 TMG 和 O2 为前驱体的 β-Ga2O3 原子层沉积表面反应机制及详细路径。该过程包含两个自限性半反应:TMG 化学吸附与 O2 氧化,二者协同实现逐层生长。计算结果揭示:TMG 中的甲基基团经历渐进解离与氢转移过程,最终以 CH4、C2H4 等稳定气态产物形式脱附。这些发现从原子尺度阐明了调控 ALD 过程的关键中间体与能量障碍,不仅有助于精确调控薄膜性能,更为金属氧化物 ALD 的机理研究提供了通用框架。

创新点

● 创新性地将原位真空热处理应用于 CVD 生长的 β-Ga2O3 纳米线阵列,成功地在生长流程中实现了材料合成与缺陷修复,工艺简单且避免了二次污染。

● 通过该方法,成功将响应时间从数千秒的量级缩短至亚秒级,在解决 Ga2O3 纳米结构探测器响应速度慢这一核心瓶颈问题上取得了突破性进展。

● 通过缺陷调控,在保持高响应度的同时,实现了极低的暗电流和极快的响应速度,获得了非常优异的综合探测性能。

总结

本研究采用密度泛函理论(DFT),分别以Ga(CH3)3和O2作为镓源与氧源,探究了 β-Ga2O3 的生长过程,揭示了反应过程中的作用机制。运用爬升图像弹性带法对反应初始态与终态进行插值处理,由此优化了整个反应路径,并通过该方法计算了各反应过程的能量势垒。

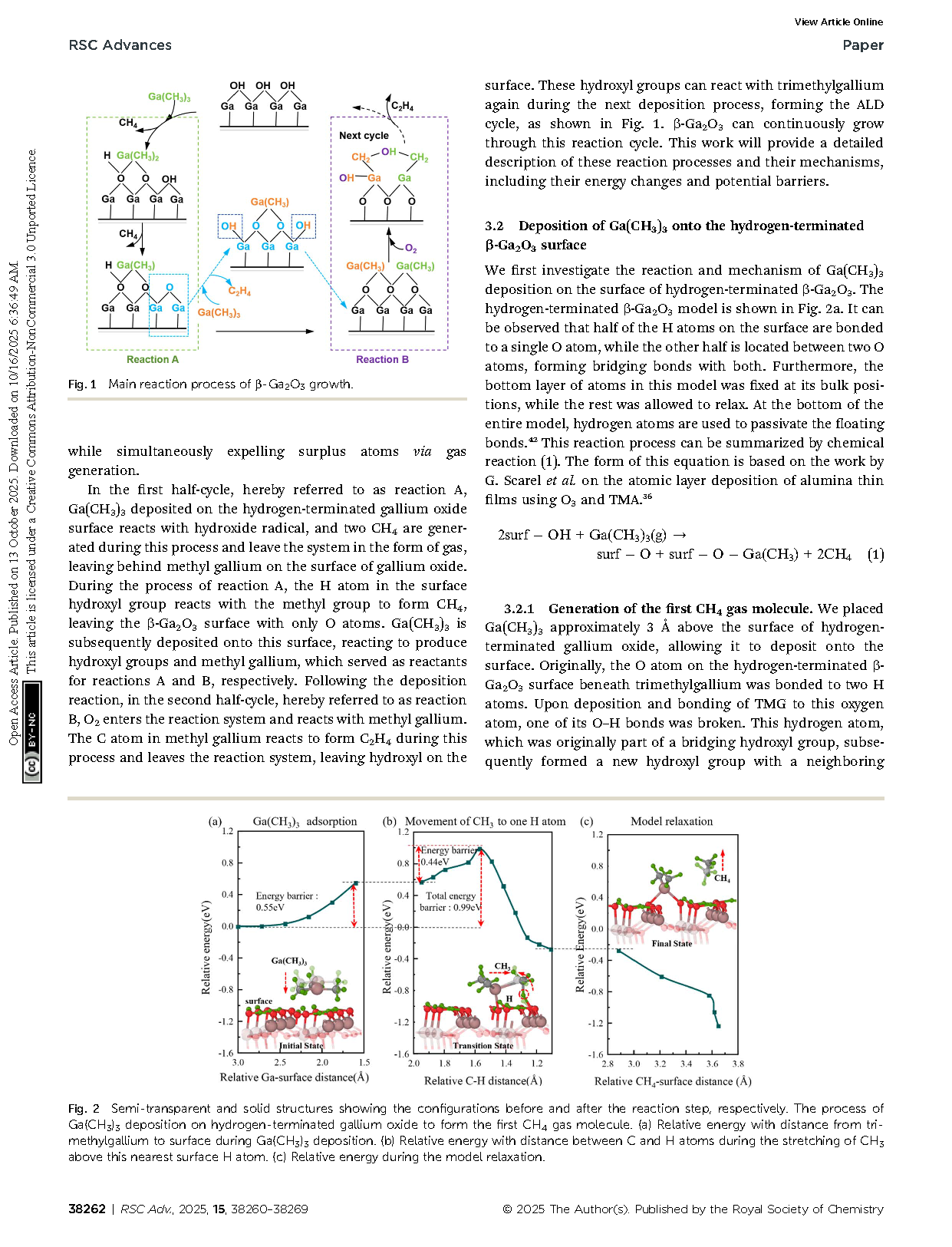

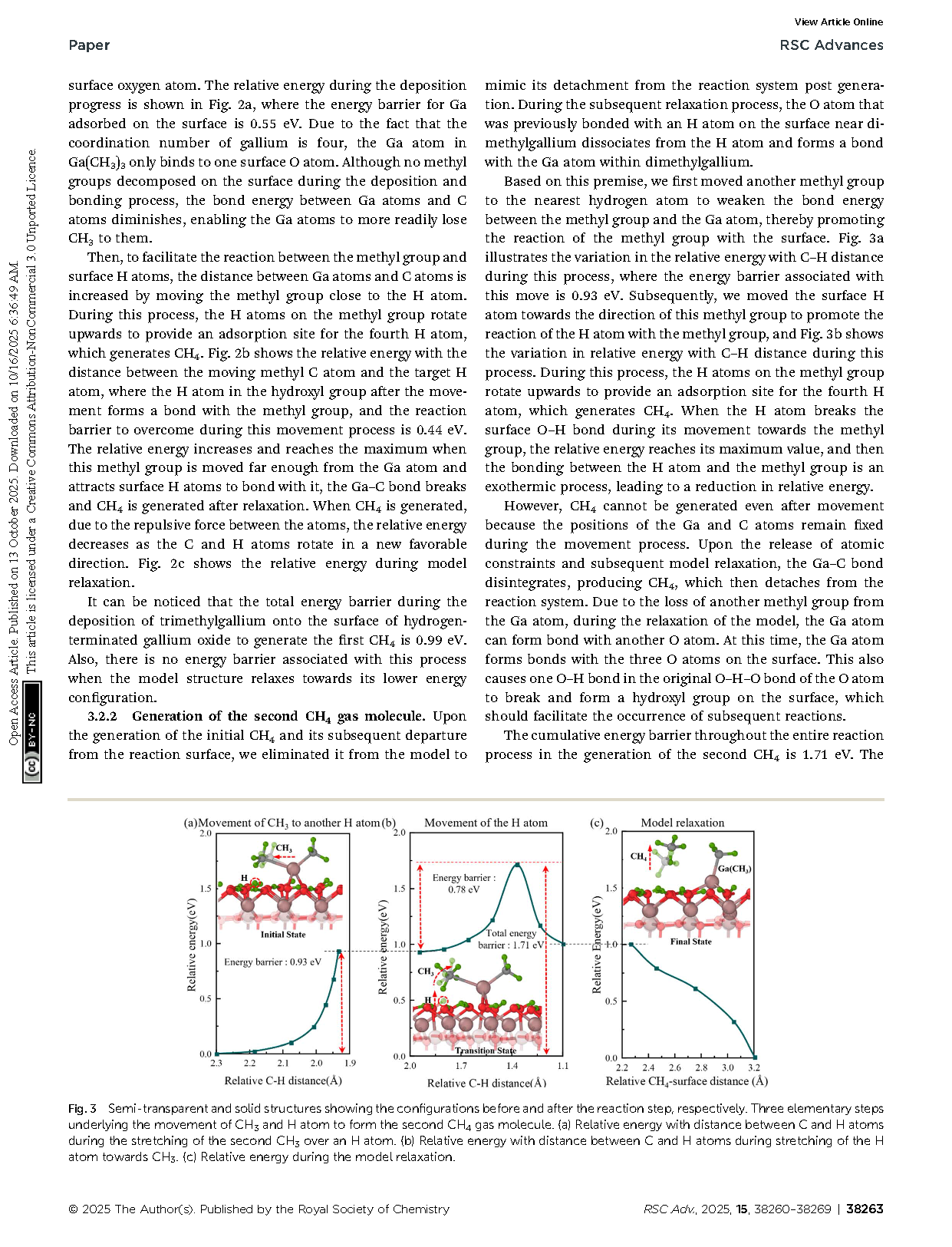

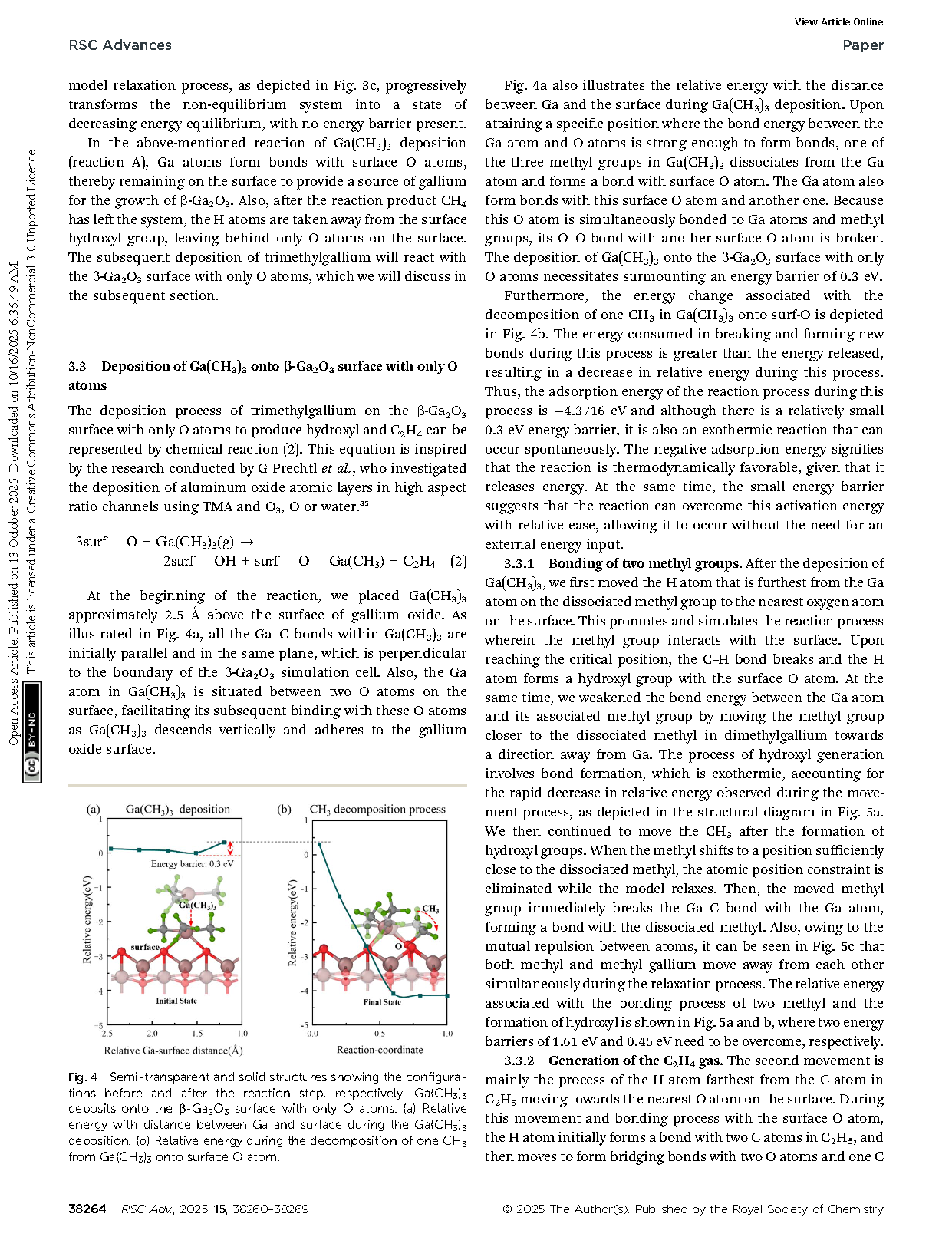

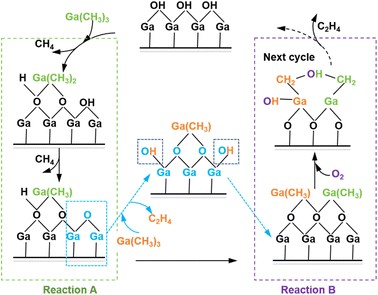

当 Ga(CH3)3 首次沉积于氢终止的 β-Ga2O3 表面时,三个甲基基团中有两个远离镓原子,吸引表面氢原子形成 CH4 气体。因此镓原子以甲基镓形式被氧原子捕获。当 Ga(CH3)3 在氢原子耗尽后沉积于氧化镓表面时,一个甲基基团分解并附着于表面氧原子。同时,其余两个甲基基团中的一个被该甲基基团吸引,从而远离镓原子并与其结合。两个结合甲基基团上的氢原子被表面氧原子吸引,生成 C2H4 气体并离开体系。沉积过程完成后,模型表面形成甲基镓产物层。随后采用惰性气体吹扫,彻底清除附着于表面的残留前驱体或副产物。氧化过程中仅 O2 与甲基反应,甲基中的氢原子与氧原子结合形成羟基,被镓原子捕获。两个甲基中的碳原子相互吸引形成 C–C 键,产生 C2H4 气体并逸出系统。该氧化过程在模型表面形成氧原子层。通过重复沉积与氧化循环,最终可制备 β-Ga2O3 薄膜。

本研究的计算结果不仅揭示了氢终止 β-Ga2O3 (100) 表面 β-Ga2O3 层的生长机制,为后续多尺度模拟提供了关键参数支撑,使更高时空尺度的模拟分析成为可能,更对理论与实验研究的深入推进具有重要推动作用。

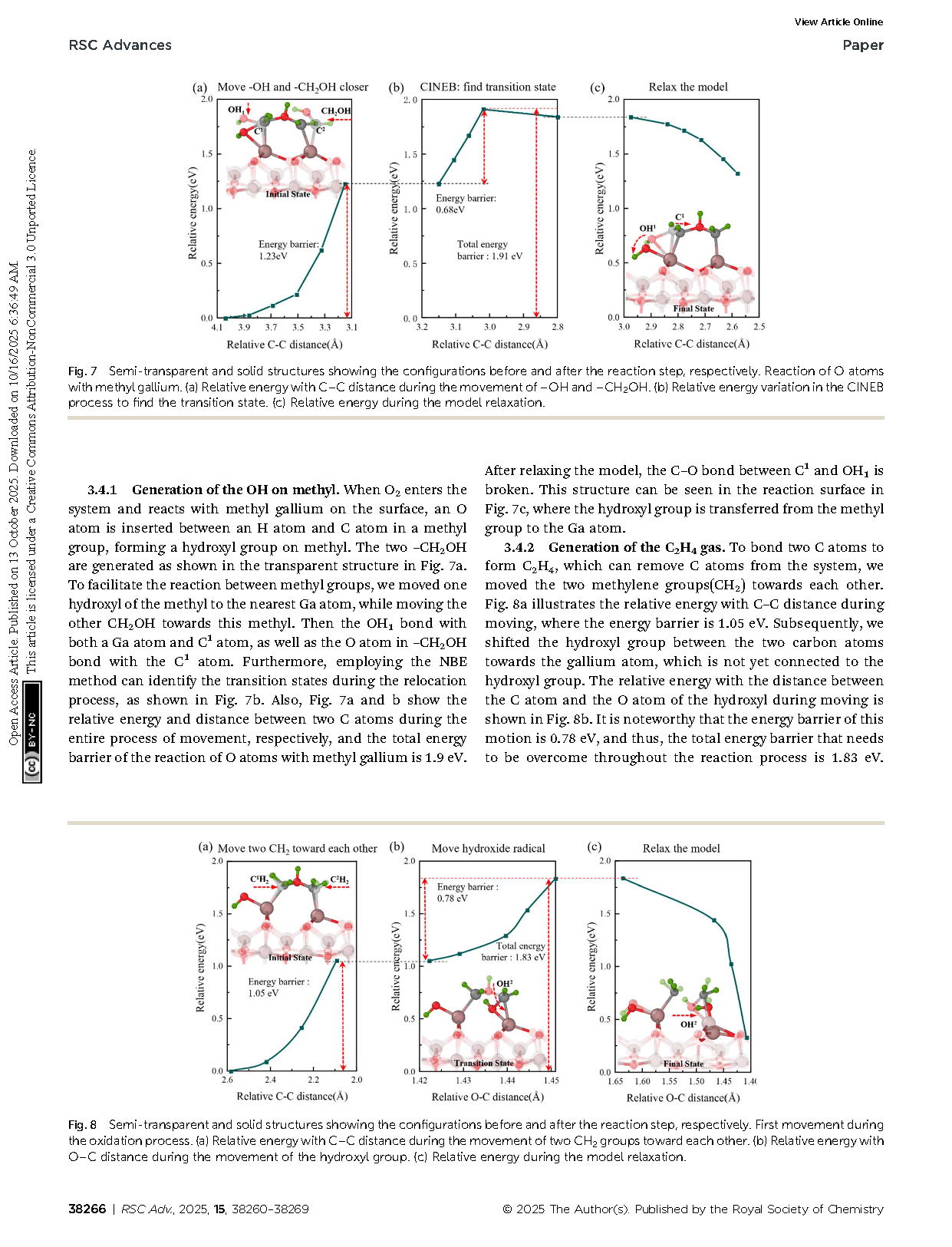

图1 β-Ga2O3生长的主要反应过程。

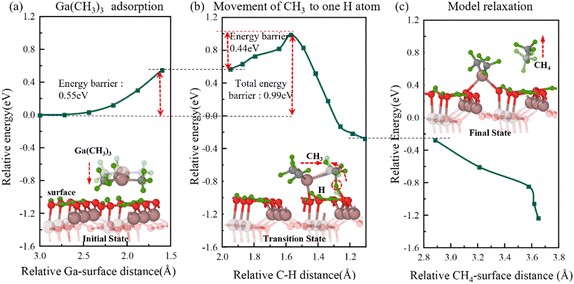

图2 半透明与实心结构分别展示反应步骤前后的构型。Ga(CH3)3 在氢终止氧化镓表面沉积形成首个 CH4 分子的过程。(a) Ga(CH3)3 沉积过程中,三甲基镓与表面间距的相对能量变化。(b) CH3 分子在最近表面氢原子上方伸展时,C-H 键间距的相对能量变化。(c) 模型弛豫过程中的相对能量变化。

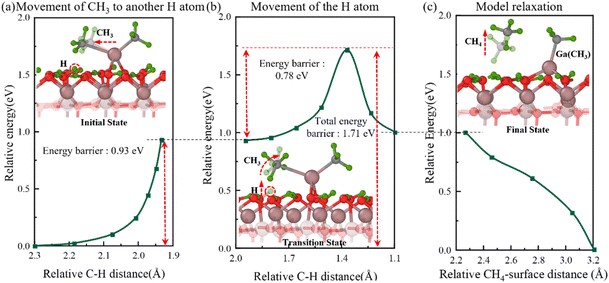

图3 半透明与实心结构分别展示反应步骤前后的构型。CH3 基团与 H 原子运动形成第二个 CH4 气分子所涉及的三个基本步骤:(a) 第二个 CH3 基团跨越 H 原子伸展过程中,C-H 原子间距与相对能量的关系;(b) H 原子向 CH3 基团伸展过程中,C-H 原子间距与相对能量的关系;(c) 模型松弛过程中的相对能量变化。

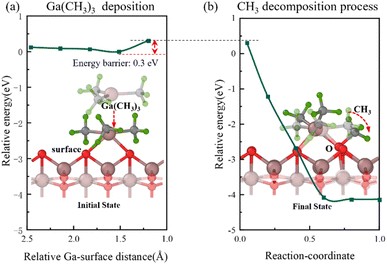

图4 半透明与实心结构分别展示反应步骤前后的构型。Ga(CH3)3 仅沉积于 β-Ga2O3 表面上的氧原子。(a) Ga(CH3)3 沉积过程中 Ga 与表面间距的相对能量。(b) Ga(CH3)3 中一个 CH3 基团在表面氧原子上分解时的相对能量。

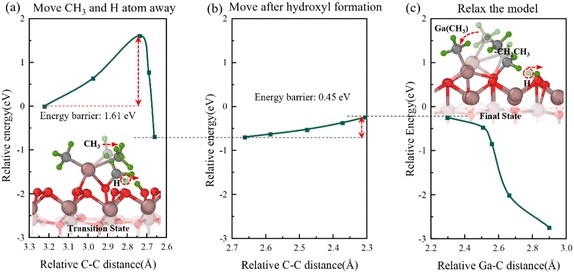

图5 半透明与实心结构分别展示反应步骤前后的构型。两个甲基团的键合过程:(a) CH3 与 H 原子移动过程中,两个位移甲基团间 C 原子距离的相对能量变化;(b) 形成表面 -OH 基团后持续移动过程中的相对能量变化;(c) 模型松弛过程中的相对能量变化。

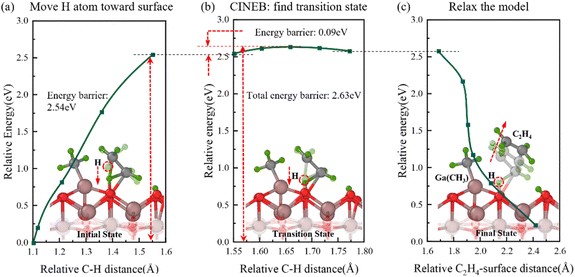

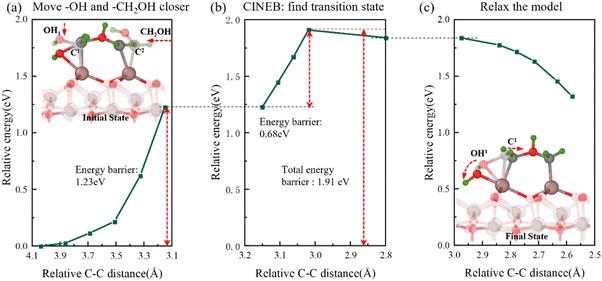

图6 半透明与实心结构分别展示反应步骤前后的构型。C2H4 气体的生成过程。(a)氢原子向表面氧原子迁移过程中,移动的甲基氢原子与其碳原子间距的相对能量。(b)CINEB 法寻找过渡态时的相对能量变化。(c)模型松弛过程中的相对能量。

图7 半透明与实心结构分别展示反应步骤前后的构型。氧原子与甲基镓的反应过程。(a)–OH 与 –CH2OH 移动过程中的相对能量与 C–C 距离关系。(b)通过 CINEB 法寻找过渡态时的相对能量变化。(c)模型松弛过程中的相对能量分布。

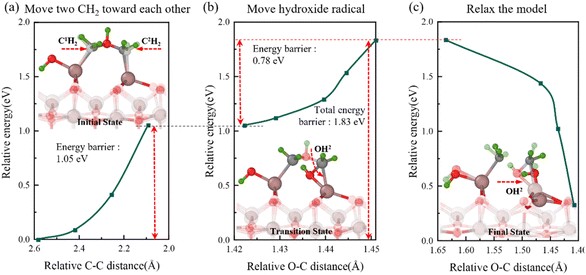

图8 半透明与实心结构分别展示反应步骤前后的构型。氧化过程中的首次位移。(a)两个 CH2 基团相互靠近过程中的相对能量与 C–C 距离关系。(b)羟基位移过程中的相对能量与 O–C 距离关系。(c)模型松弛过程中的相对能量分布。

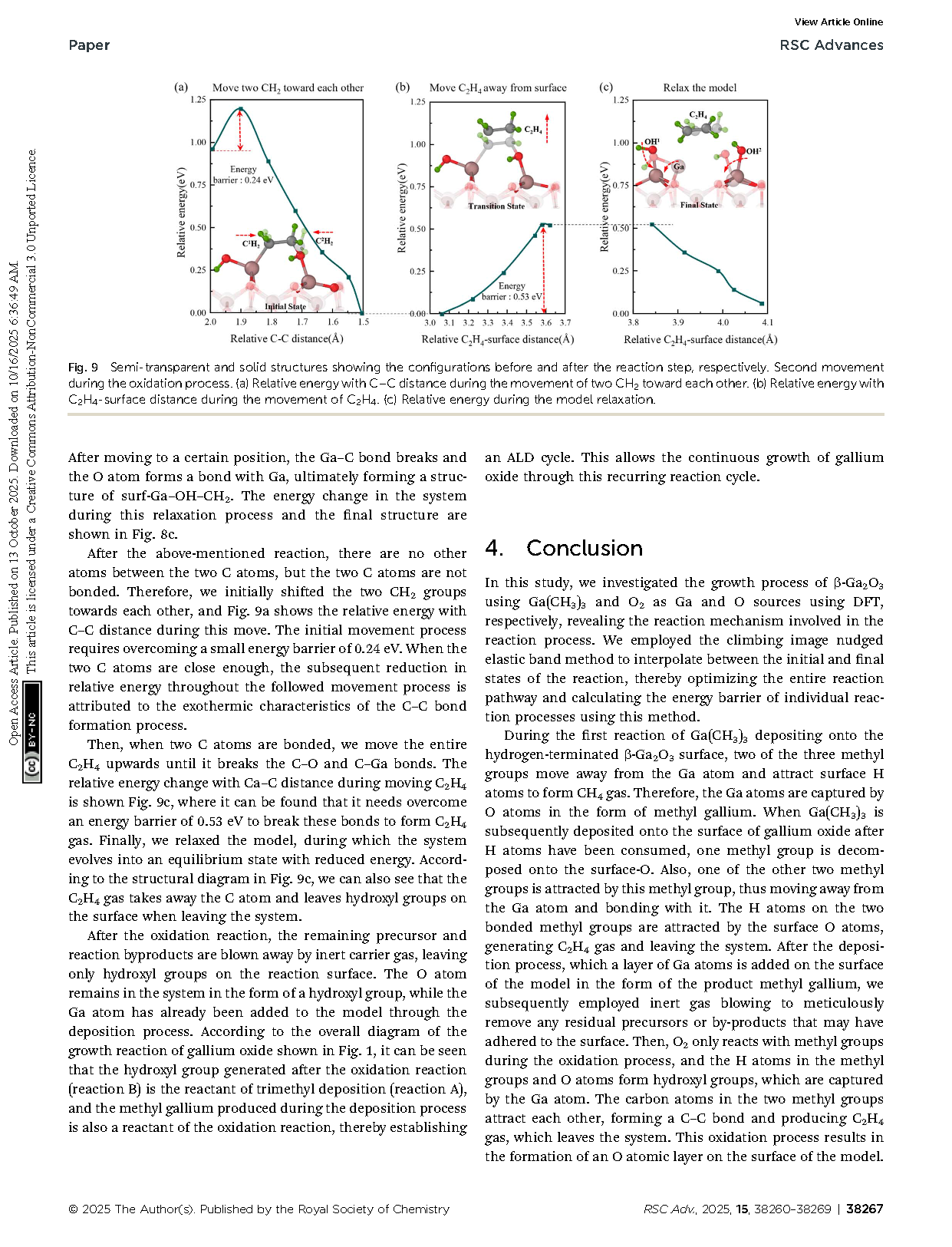

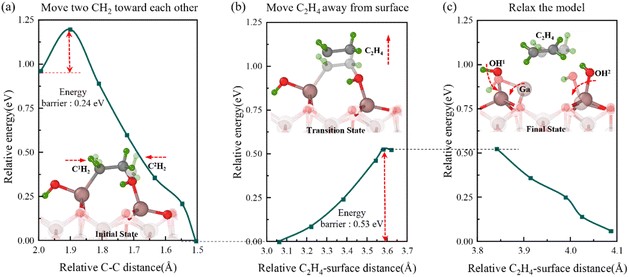

图9 半透明与实心结构分别展示反应步骤前后的构型。氧化过程中的二次移动。(a) 两个 CH2 相互靠近运动过程中的相对能量与 C–C 距离关系。(b) C2H4 运动过程中的相对能量与 C2H4 表面距离关系。(c) 模型松弛过程中的相对能量。

DOI:

doi.org/10.1039/D5RA05380C